世の中には、仕事ができる人とそうでない人がいます。

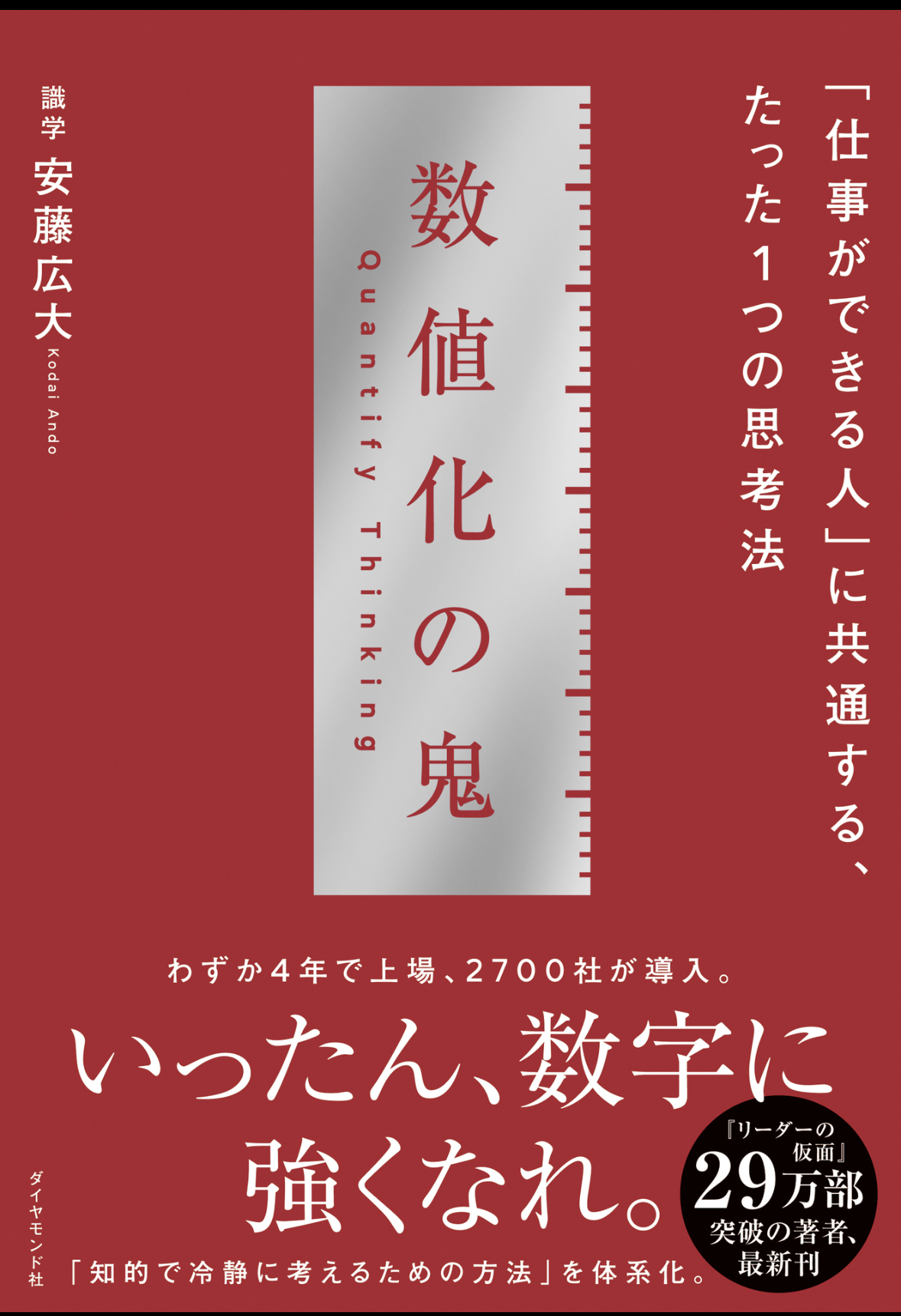

今回紹介するのは『数値化の鬼』という、2700社以上の業務改善に携わってきた「株式会社識学」の安藤さんが書かれた本です。

営業職のような、行動がそのまま売り上げにつながるタイプの仕事だけでなく、内勤やその他の業種でも参考になる話が多く紹介されています。

仕事ができる人は、かならず”順番”を守っている

順番とは、つまり「まず〇〇してからXXする」といったルールのことです。

たとえば以下のようなケースは、順番を誤っている状態であると言います。

- 数字を出せと言われるが、自分なりのやり方を大事にしたい

- 数字での説明は淡々としていて気持ちがこもっていないと感じる。

プレゼンする時は言葉の熱量が大切だ - 上司から指示されたが、理由に納得できないので、やらない。

上記は「数字がすべてではない」「数字より大切なものがある」と考える若者にありがちな間違いだと言います。

逆に、正しい順番は以下としています。

- 数字を正しく追い求める先に、振り返れば滲み出ているものが「自分らしさ」である。

まずは行動。そこについてくる結果を追い求めていくべき。 - プレゼンは「まず事実としての数字」「目指す数字」があって、それを補助するための「気持ち」を添える。数字のない説明は無意味。

- 上司からの指示は、わからない場合は質問する。それで納得できなくても、まずはやってみる。やってみるうちに、「そういうことだったのか」と気づくのが正しい順番。 まずはやってみる=行動回数をこなすのが先決。

仕事ができる人は例外なくこの順番を守って、数字にきちんと向き合っています。

数字をしっかりと獲得してから、個性や感性といった数値化できない価値を創り出しています。

3つのポイント

本書のポイントは大きく3つです。

- まず数字を取る

- PDCAを正しく回す

- 目標は5つ以内

順番に見ていきましょう。

まず数字を取る

本書のゴールは「一旦数字で考えるクセをつける」こと

今週は頑張って販売した。という評価があったとします。

「頑張った」のような曖昧な評価では、個人差が出てしまいます。

そこで、以下のように考えます。

今週は10件販売した。

先週は8件だったので改善したが、目標は15件なので未達。

達成するには何をすればよいだろうか?

先週よりよくなったからヨシ!ではなく、目標に達成していないことを数字で認識し、改善を続けていくのが大切だと言います。

数値化は「素直さ」のこと

たとえば「とても頑張った」という言葉での定性評価には、何かしらの意図が入ってきます。

自己評価にしろ部下への評価にしろ、贔屓目の甘い評価にしたいという「感情」が入り込む余地があります。

一方で、数字で「100万円売り上げた」「顧客に200回連絡した」といった数字は誰が見ても「その数字」であって、感情を入れずに状況を把握することができます。

上司と部下の間で正しく業務の結果を把握して改善に繋げていくためには、素直に数字を見ていくことが大切だと言います。

安心するためではなく、不足を見るために数字を見る

「なんとなく右肩上がりだからよかった」「同期入社のあいつより成績が上だからマシだ」といった安心材料を確認するだけで終わるのであれば、それは「意味のない数値化」。 数字は「不足を見るためのもの」であって、次の行動を考えるための材料です。 課題を見つけて、道具として使い倒すために、「心をいったん鬼にする」のが大事です。

コミュニケーションのギャップがなくなる

数字は「客観的な事実」です。

「りんごをたくさん食べた」

これを聞いて、人がイメージすることには個人差があります。

しかし、「りんごを2個食べた」となると、それは絶対的に「2個」です。

そこに誤解や錯覚は発生しません。

上司や部下の「認識の違い」の例は、挙げ始めたらキリがないほどに多くあります。

そして、その誤解が生まれてしまう根底には、数値化の欠如があるわけです。

感情やニュアンスで誤魔化さない

ビジネスシーンには、思っているより感情が絡む部分が多くあります。

- 「社員一同、身を粉にして働いています」

- 「額に汗して頑張っています」

- 「このプロジェクトは社長の肝煎りだから、続けないといけない」

こういった感情に訴えかける言葉ばかりで議論していても、ビジネスは前に進みません。

- 「目標の50%に届かなかったら、事業は打ち切りにする」

- 「利益を150万円以上生む施策であれば続ける」

このように、数値化によって誰の目にも明らかな基準を設け、割り切ることが必要です。

これもまた、数値化の鬼になるということです。

PDCAを正しく回す

ビジネスでは有名なフレームワークで「PDCA」という手法があります。

Plan(計画)Do(行動)Check(振り返り)Act(改善)の略語で、多くの企業が取り入れていますが、結果が出ていない企業も多いと言います。

本書では、著者の安藤さんの会社「識学」で実行しているPDCAの正しい回し方が紹介されています。

P=Plan は、全体の目標

例:今年は100個の商品を売る

プランは最終的なゴールです。本ブログで言えば、「今年100冊本を読む」が該当します。

D=Do は、そのための行動内容と行動回数

例:今年100個売るために、今月10個売る。そのために、20回営業をかける

本ブログで言えば、年間100冊本を読むために、半年で50冊=1ヶ月で9冊=1週間で2冊の本を読むことが「D」になります。

もしも確率が絡むもの、例えば「100個売り上げる」がPで販売率が50%であれば、「200人に営業の電話をかける」がDになるでしょう。

この行動内容と回数を「Key performance indicator = KPI」といい、実際に達成できたかどうかを数字で確認していきます。

C=Check は、Dを達成したか?DはPに繋がっているか?を確認する

「C」では、「D」の効果を測り、新たなDを設定するための確認作業を行います。

例えば以下のような点をチェックします。

チェックするときに、結果と一緒に「どうすればそれが改善できるか」を考えるのがポイントです。

- 今月は9冊の読書ができたかどうか?

- 届かなかったのであれば、原因は何か?

- 時間が取れなかったのであれば、どうすれば時間が取れるか?

- 売り上げ目標が10個、セールス機会が30回だった。

- 当初考えていた50%の販売率に達していないので、「D」の回数を200回から300回に増やす必要がある。

- セールス機会に対して販売率を上げるための方法はあるだろうか?

A=Act は、足りなかった点を埋めるためのDを規定する

検討した内容を反映して新たな「D」を設定します。これが「A」です。

- 月間9冊の読書をするために、毎朝30分早起きをして読書タイムに充てる

- そのために、夜は30分早く寝る

- セールス電話を月間30回かける

- そのうえで、検討中となっているお客様にフォローアップの連絡を入れて、成約率を30%から40%にあげる

特に大事なのはD=行動の回数を増やすこと

多くの場合、「P」を作成して満足してしまう人が多いです。

「P」には余計な時間をかけず、とにかく「D」の行動回数を増やすこと。

「P」で「1週間で2冊の本を読む」と決めたら、すぐに「今日、1冊目の30%まで読む」ことを始めてしまうことが大切です。

KPI化の弊害「やってれば良いんでしょ」問題

KPIで「顧客に30回電話する」と決めた営業マンが、単に「30回電話する」ことだけを目標にしてしまうケースがあります。

制約率や、電話をした先のゴールを見失ってしまい、ただただ電話することがゴールになるわけです。

このように「手段」と「目的」が入れ替わってしまうケースもあります。これはマネジメントの失敗として、よく起こりがちです。

これを防ぐためには、KPIが必ず「P」につながっているかどうか、つねに確認する意識が大切です。 設定したKPIは、大きな目標の達成につながらないと意味がないのです。

目標は5つ以内

あなたは会社から与えられた「評価項目」を瞬時に思い出せますか?

もし、確認しないと思い出せないというのなら、かなりマズイ状態です。

多くの会社の評価においては、「判断力」「計画性」「協調性」「積極性」「コミュニケーション力」といったコンピテンシー評価が採用されています。

しかし、トップの経営者ですら全項目は記憶しておらず、期末に評価を入力するタイミングでようやく、「あぁ、そういえばこんな評価だったな」と思い出す……。

果たして、こんなもので正しく評価し、次の行動に繋げることができるのでしょうか。

著者の安藤さんの会社「識学」では、社員の評価に使う目標は5つ以内で、かつ「売上」「回数」「タスクのポイント化」など、第三者が見ても明らかな数字だけだそうです。

ここでもPDCA

- 目標は数値化して、・・・P

- 覚えて行動に落とし込み、・・・D

- 期末には実績数値と比較し、・・・C

- 次にその数値を達成するための方法を考える。・・・A

まとめるとシンプルですが、この原則を守って目標を定めることが必要です。

まとめ

本書は、多くの会社の業務改善を請け負ってきた人の著書だけあって、かなりストイックに仕事に向き合う姿勢で書かれています。

今回は、「Dの回数を目標として数値化しPDCAを回して、実績数値と比較してさらにDを改善する」という、本書のキモの部分を紹介しました。

環境は違っても、参考になる

多くの会社で、定量評価の皮をかぶった定性評価が蔓延っています。

- 多少目標には届いていなかったけど、すごく残業して頑張っていたから良い評価にしておこう

- 目標に届かなかったのはお前のやり方が悪かったからだ

と、上司の感覚や好き嫌いで評価が決まる環境もあるでしょう。

「それがサラリーマンというものだよ」なんて開き直ってお説教を垂れる先輩方もいる始末です。

では、この本で説かれているように、目標と実績を数値化して評価を受けることは、上司が変わらないとできないのでしょうか。

個人的には、そうでもないと思っています。

理由は、「好き嫌いはどうあれ、結果を出していれば、評価せざるを得ない」からです。

僕の職場では、「目標に届いていないけれど、頑張ったよね」という甘めの評価を受ける社員がいる一方で、「目標に届いていないのは、お前のやり方が悪い」と叱られる社員がいるのは事実です。

しかし、「目標に届いている」「誰の目にも明らかに、仕事で結果を出している」場合は、上司の好き嫌いが入る余地はありません。

だから、上司や環境を変えるまえに、いったん自分の中で仕事を見直してみて、数値化できる目標や実績を追いかけてみる。PDCAを回してみる。という活動には意味があると思っています。

そのあとで結果がついてきたら、上司や周囲を巻き込んでいけばよいのです。

それで上手くいかなくても、どちらにしても自分のスキルは向上するので、パワーアップしたスキルを持って転職するなり、なんなりと道は開けます。

少なくとも、すべてを環境のせいにして、評価されないと嘆くよりはいくらか建設的です。

数値化の鬼になり、自分のスキルを磨きつつ今の仕事にきちんと向き合うという選択肢もある。

そんな学びを得た1冊でした。

気になった方は、下のリンクからぜひチェックしてみてください。

以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント