ひとことまとめ

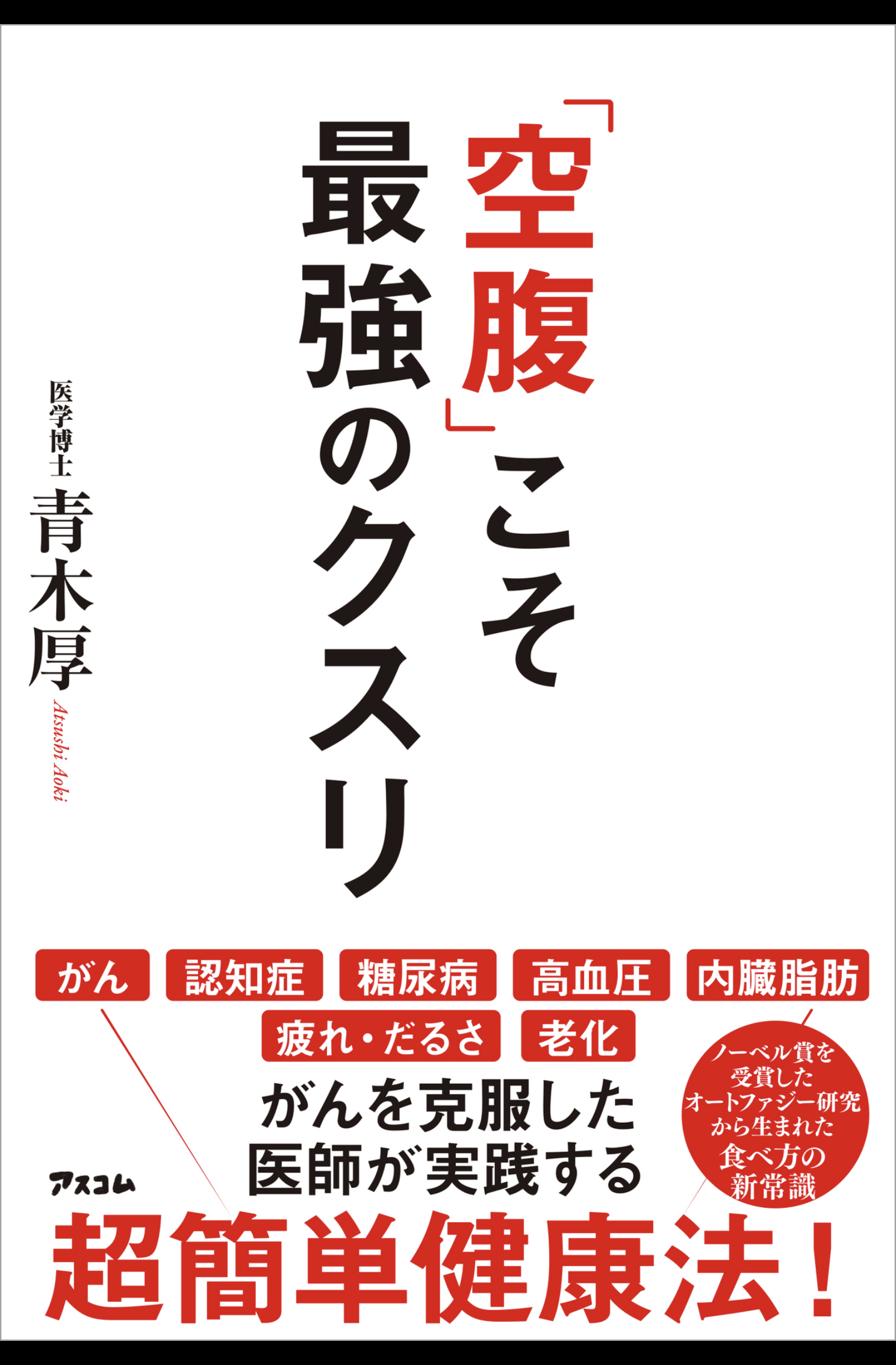

この本を一言で言うと、

細かい食事制限や激しい運動をせずとも、シンプルな方法で健康になる

「空腹」の使い方を教えてくれる本です。

二行要約

この本の概要は、

- 現代の体調不良の原因の多くは「食べすぎ」である

- 空腹の時間を16時間つくれば、健康になる

解説

現代では一日3食食べるのが当たり前のようになっています。

しかし、実は多くの人にとって3食は「食べすぎ」で、カロリーと糖質の摂りすぎ、

継続して食べ続けることで内臓に負荷がかかり、様々な病気の原因になってしまいます。

逆に、空腹の状態を作ることで身体の生存スイッチであるオートファジーを起動し、細胞を再生して若返らせ、多くの健康的メリットが得られることがわかっています。

厳選ポイント3つ

現代人は「食べすぎ」である

食べすぎると、内臓が疲れる

通常、食べものが人の胃の中に滞在する(消化されるまで)時間は平均 2 ~ 3時間、脂肪分の多いものだと、 4 ~ 5時間程度であるといわれています。

また小腸は、胃から送られてきた消化物を 5 ~ 8時間かけて分解して、水分と栄養分の 8割を吸収し、大腸は、小腸で吸収されなかった水分を 15 ~ 20時間かけて吸収します。

つまり、一度ものを食べると6〜8時間程度は胃・小腸での消化が行われることになります。

1日は24時間なので、3食食べると胃腸は休みなくフル稼働することになります。

休みがないと、内臓が徐々に疲れてきてしまい、

消化機能が衰え、正常に栄養を吸収できなくなります。

それによって、身体にさまざまな不調が現れます。

食べる回数が多いと自動的に糖質・カロリー過多になる

スーパーなどで売られている食べ物には、加工の過程で糖質が多く含まれています。

そのため、ある程度食事に気をつけて、身体に良いものを選んでいても、

そもそも3食たべていると、必然的に糖質過多になってしまいます。

その結果、糖尿病など身体的な疾患につながります。

空腹の時間をつくると、身体が蘇る

食べない時間を作ると、胃腸が休まる

空腹の時間を作ると内臓が休むことができるので、消化機能が回復します。

栄養の吸収や解毒など、内臓の機能をしっかりと発揮できるようになります。

身体の超機能「オートファジー」が発動する

空腹の時間が16時間を超えると、人体に備わった飢餓に対抗するシステムであるオートファジーが起動します。

オートファジーは、身体の古い細胞を分解し、タンパク質やエネルギーの材料として使う仕組みです。

オートファジーの効果は、たとえば以下のようなものがあります。

- 内臓の疲れがとれて内臓機能が高まり、免疫力もアップする。

- 脂肪が分解され、肥満が引き起こすさまざまな問題が改善される。

- 細胞が生まれ変わり、体の不調や老化の進行が改善される。

空腹の作りかた・ルール

時間のとり方

時間帯はできるだけ、 睡眠時間の前後に空腹の時間を組み込むようにしましょう。

それにより、無理なく、まとまった空腹の時間を作ることができます。

わたしは夜20時から翌日の昼12時までの16時間を「空腹の時間」に設定しています。

睡眠時間を組み込むことで、無理なく時間を作れています。

空腹の対処法

16時間の空腹の時間を作ることを始めた当初は、空腹の時間中にお腹がすいて仕方なくなるときがあります。

そんなときは、ナッツ類(できれば味つけなしの素焼きのもの)を食べることを本書では勧めています。ナッツが苦手な場合は、生野菜サラダ ・チーズ ・ヨーグルトなどを食べてもOKです。いわゆるご飯やパン、麺などの主食は避けるようにしましょう。

大事なのは、 無理せず、長く続けることです。

オートファジーでは筋力が若干低下する

オートファジーは、飢餓に対応するために今ある細胞を分解してエネルギーにする機能です。

そのため、脂肪や古い細胞を分解するのと同時に、筋肉も分解されてしまいます。

そのため、この食事法を実行する際には必ず、簡単な筋トレを並行して行うよう勧めています。

もっとも、「筋トレ」といっても、特別なことをする必要はありません。 「階段を上り下りする」「腕立て伏せや腹筋、スクワットを、できる回数だけやる」といった程度のことで十分です。

実践すること

わたしは既にこの16時間空腹の時間を作ることを実践していて、

20時から12時まで食べない生活を1年ほど続けています。

個人的にはかなりフィットしているようで、体重や体調の管理がとてもしやすくなりました。

本書内では、週に1回の24時間断食も勧められていますので、こちらも試してみたいですね。

あと語り

昨今、書店にはさまざまな食事法、健康法の本が並べられています。

その中には、筆者個人の経験をもとに極端な食事法を勧めるものだったり、研究や論文をもとに「あれは食べるな、これも食べるな」と多くの食品を避けるよう勧めるものなど、さまざまなものがあります。果ては「食べ物は加熱してはいけない」とか「スーパーの野菜は危険」とか、なんでもありです。

これらのような本を全部鵜呑みにして全部実践しようとすると、自家栽培した野菜を生でかじるだけの人が誕生します。

こと健康に関する書籍を読む際の注意点は、「全員に当てはまる健康法は無い」という点に留意しておくことです。

この本に書いてあることが「あなた」にも効果があるとは限らないので

すべての内容を鵜呑みにすることはリスクになります。

複数の書籍を読んで共通して言えることは自分の身体に気をつけるということが大切で、

身体に気をつけるとはつまり、変化を察知するということです。

〇〇を食べたら、元気になる・眠くなる

XXXXを食べたら、身体が暖かくなる

何時間くらいでお腹が空くけれど、お腹が空いている方が集中できる

コーヒーを飲むと元気になるが、1日2杯飲むと胃が痛くなる

などなど、各々それぞれの体質によって最適な方法は異なります。

お酒が飲める人と飲めない人がいるように、

あらゆる食べ物や飲み物が身体にどのような影響を及ぼすかは個人差があります。

自分の身体にどのような変化が起きるか観察しながら、食べたり飲んだりすることが、身体に気をつけるという行動の1つなのかな、と思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント